Parte da política no Brasil e no mundo é feita de memes — talvez parte significativa da comunicação política, hoje, esteja baseada em vídeos, fotos ou animações virais com um toque de humor, em geral ácido.

O termo meme parece novo, mas surgiu em 1976, no livro O Gene Egoísta, do biólogo Richard Dawkins. É um trocadilho: mimesis — que significa imitação, em grego — e gene. Para ter algum tipo de eficácia, o meme precisa se multiplicar, precisa ser capaz de contaminar a tela de quem está recebendo a ponto de fazer a pessoa compartilhar, e assim contaminar outra pessoa. É a centralidade da vida de um vírus: precisa viralizar.

Mas, uma vez viral, o meme é capaz de fazer estragos — ou de produzir os efeitos que o criador quis. Existem pessoas especializadas nesse assunto e com estratégias muito bem desenhadas para que um meme ganhe vida e contamine o maior número de pessoas possível. Os memes não são ingênuos como às vezes parecem, e por trás deles está um bocado de inteligência artificial e humana.

O meme não precisa da realidade para viver. Basta que a ideia seja vendida de forma com que as pessoas acreditem ou, pelo menos, não questionem. Se fez rir, é ainda melhor.

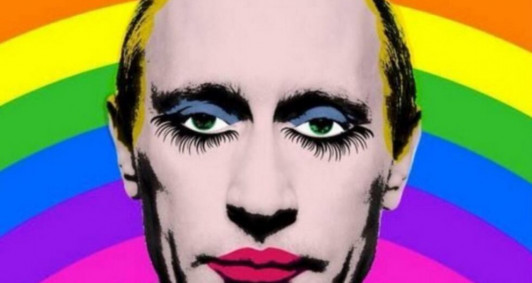

Há exemplos célebres de memes políticos bem-sucedidos. Um dos mais famosos é uma montagem com o rosto do presidente russo Vladimir Putin maquiado, tendo ao fundo uma bandeira com as cores do arco-íris. Apelidado de “Putin drag queen”, o meme tornou-se símbolo da luta contra a homofobia no país. Por aqui, o perfil “Dilma Bolada”, no Twitter e Facebook, conseguiu suavizar a imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. Não foi suficiente para impedir o impeachment — também não se pode atribuir tanto poder aos memes —, mas ajudou a reposicionar sua imagem entre parte do eleitorado.

O termo meme parece novo, mas surgiu em 1976, no livro O Gene Egoísta, do biólogo Richard Dawkins. É um trocadilho: mimesis — que significa imitação, em grego — e gene. Para ter algum tipo de eficácia, o meme precisa se multiplicar, precisa ser capaz de contaminar a tela de quem está recebendo a ponto de fazer a pessoa compartilhar, e assim contaminar outra pessoa. É a centralidade da vida de um vírus: precisa viralizar.

Mas, uma vez viral, o meme é capaz de fazer estragos — ou de produzir os efeitos que o criador quis. Existem pessoas especializadas nesse assunto e com estratégias muito bem desenhadas para que um meme ganhe vida e contamine o maior número de pessoas possível. Os memes não são ingênuos como às vezes parecem, e por trás deles está um bocado de inteligência artificial e humana.

O meme não precisa da realidade para viver. Basta que a ideia seja vendida de forma com que as pessoas acreditem ou, pelo menos, não questionem. Se fez rir, é ainda melhor.

Há exemplos célebres de memes políticos bem-sucedidos. Um dos mais famosos é uma montagem com o rosto do presidente russo Vladimir Putin maquiado, tendo ao fundo uma bandeira com as cores do arco-íris. Apelidado de “Putin drag queen”, o meme tornou-se símbolo da luta contra a homofobia no país. Por aqui, o perfil “Dilma Bolada”, no Twitter e Facebook, conseguiu suavizar a imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. Não foi suficiente para impedir o impeachment — também não se pode atribuir tanto poder aos memes —, mas ajudou a reposicionar sua imagem entre parte do eleitorado.

O ex-presidente Bolsonaro era um meme ambulante. Com frases de efeito, ideias desconexas e grosserias constantes, produzia material farto tanto para a oposição quanto para os aliados, provando que um meme também pode ser eficaz ao se comunicar com um público específico, imune a qualquer argumento contrário. Em episódio recente, Bolsonaro decidiu dar um recado em inglês de cima de um trio elétrico. Se não bastasse a pronúncia sofrível, as palavras não faziam sentido. O vídeo viralizou e se transformou em uma infinidade de memes. A maioria jocosa, mas, para alguns, o efeito foi o de ver um político corajoso e autêntico.

Na disputa memética mais recente, o governo Lula III vem sentindo um gostinho de vitória que há muito não experimentava. O personagem criado com IA para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta — “Hugo Nem se Importa” — conseguiu comunicar, com eficácia simbólica e narrativa, que o Congresso tem agido em defesa das parcelas mais ricas da sociedade. A disputa gira em torno da taxação do IOF, mas a batalha principal está em outro campo: o do imaginário público.

Porque, em tempos de redes sociais, a política deixou de ser apenas projeto de país — tornou-se uma disputa de símbolos, frames, viralizações. Quem comanda a linguagem do meme, comanda parte do debate público. E, no final, o que pode parecer apenas uma piada, pode ser, na verdade, a vitória de uma ideia.

Governar, no Brasil, é também meme. Rir é um ato político. E compartilhar, às vezes, é escolher um lado.